○北島町有害鳥獣捕獲等許可事務実施要領

平成20年3月28日

北島町要領第1号

第1 目的

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可及びその実施(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的(以下「有害鳥獣捕獲」という。)、第7条第2項第5号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的(以下「個体数調整」という。)に限る。)については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年徳島県規則第4号。以下「細則」という。)及び別で定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。

第2 許可権限

法第9条第1項の規定により、有害鳥獣捕獲及び個体数調整に係る鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可権者を次のとおり区分する。

環境大臣 | ・法第7条第5項の希少鳥獣の捕獲等又は卵の採取等をする場合 ・法第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をする場合 ・その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重要な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をする場合 | |

県知事 | 徳島県自然環境課長決裁 | ・環境大臣及び市町村長権限を除いたものの内、徳島県東部農林水産局長決裁以外のもの |

徳島県東部農林水産局長決裁 | ・環境大臣及び市町村長権限を除いたもの(ただし、申請者が県外居住者又は許可区域が管轄を越えるものは除く。) | |

北島町長(ただし、徳島県の事務処理の特例に関する条例で定める市町村に限る。) | ・別表1に掲げる鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等を除く。)をする場合(ただし、飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲等を除く。) | |

第3 許可基準

有害鳥獣捕獲の許可基準は、徳島県鳥獣保護事業計画書で定められた基準とするほか、次のとおりとする。

また、法第9条第8項の規定による従事者証を交付する場合にあっては、1許可あたりの捕獲等の数を、同計画書中「1人当たりの許可数」を5倍した数(カモ類(狩猟鳥類に限る。)の場合は100羽、カラス類(狩猟鳥類に限る。)の場合は500羽)以内若しくは必要最小限とする(別表1)。

1 有害鳥獣捕獲(以下この条において「捕獲」という。)に係る詳細な基準

(1) 捕獲対象となる被害等

ア 農林水産物への被害額(時価及び復旧費)が10万円を超える場合

イ 生活環境へ悪影響を与える場合

ウ 人身への危害がある場合

エ 自然環境を悪化させる場合

オ 生物多様性の確保に支障がある場合

カ アからオの恐れのある場合

(2) 捕獲の区分とその定義

ア 団体捕獲

捕獲の許可を受けた市町村及び国の機関の長又は法第9条第8項に基づき環境大臣が定めた法人(以下「対象法人」という。)が、その監督の下その許可に係る捕獲に従事する者による捕獲班を編成し同項の規定による従事者証の交付を受けて実施する捕獲のことをいう。

イ 個人捕獲

団体捕獲以外のもので、被害等を受けた者又は被害等を受けた者から捕獲依頼を受けた者(以下「被害者等」という。)が捕獲することをいう。

(3) 捕獲の種類とその定義

ア 予察捕獲

恒常的な被害等の発生が事前に予察される場合で、被害等を最小限にするため、被害発生前に実施する捕獲のことをいう。

予察捕獲は、団体捕獲のみ許可するものとし、予察捕獲を実施するには、有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」という。)を設立し、必要事項を協議しなければならない。

イ 一般捕獲

予察捕獲以外のもので、被害発生後許可する捕獲をいう。

(4) 捕獲実施者及び捕獲従事者の定義

ア 捕獲実施者

団体捕獲を実施する市町村及び国の機関の長又は対象法人の代表者若しくは個人捕獲を実施する被害者等をいう。

イ 捕獲従事者

団体捕獲で捕獲に従事する者をいう。

(5) 団体捕獲における捕獲従事者及び個人捕獲における捕獲実施者の規準

団体捕獲における捕獲従事者及び個人捕獲における捕獲実施者(以下「捕獲従事者等」という。)は、次の各号に掲げる条件を満たしていなければならない。

ア ワナ(ハコワナ及び囲いワナを除く。)及び網を使用する場合

申請の捕獲期間が当年度の11月14日以前の場合は前年度、11月15日以降の場合は当年度の当該狩猟者登録を受けた者であること。

イ ハコワナ及び囲いワナを使用する場合

申請の捕獲期間が当年度の11月14日以前の場合は前年度、11月15日以降の場合は当年度の当該狩猟者登録を受けた者又はハコワナ及び囲いワナについて知識と技術を有すると認められる地方公共団体の職員であること。ただし、カラス又はドバトを捕獲する場合については、狩猟者登録を受けていない者を従事者とすることができる。なお、地方公共団体が捕獲実施者となってカラス又はドバトを捕獲する場合には、狩猟免許の所持の有無にかかわらず、当該作業についての知識と技術を有すると認められる者を捕獲従事者とすることができる。

ウ 銃器を使用する場合

アの号の条件を満たすとともに、2回以上の当該狩猟者登録を受けた者であること。

エ 全ての場合

(ア) 徳島県下板地区猟友会に属する者であり、必要に応じて、いつでも捕獲に従事できる者であること。

(イ) 有害鳥獣捕獲に十分な経験と熱意を有し、過去に狩猟事故及び違反がなく、法令を遵守し、過去に処分、措置命令等を受けていない者であること。

(6) 捕獲依頼者の定義

有害鳥獣捕獲を依頼する者は、被害等を受けた者とする。

(7) 許可対象者の規準

有害鳥獣捕獲は、原則として団体捕獲で実施するものとし、許可対象者は、市町村又は国の機関の長或いは対象法人の長とする。

ただし、団体捕獲を実施しても被害等が継続し個人捕獲が適当と認められる場合は、ハコワナ又は囲いワナを用いる方法に限り被害者等を許可対象者とする。

(8) 許可条件

ア 団体捕獲の場合

(ア) 一般捕獲

捕獲体制を整備していること。

(イ) 予察捕獲

一般捕獲の条件を満たすとともに、北島町の区域内の協議会を設立し、当該市町村における鳥獣による過去の被害状況とその捕獲実態に基づいて、被害発生予察表及び予察捕獲実施計画書を作成し、北島町長に届出ていること。

イ 個人捕獲の場合

(ア) 一般捕獲

捕獲体制を整備していること。

(イ) 予察捕獲

許可しない

(9) 捕獲方法

捕獲方法は、これまでの捕獲実績を考慮した最も効果のあるもので次の各号に掲げる方法とし、法第12条第1項及び第2項並びに第36条で禁止されている猟法は許可しないものとする。ただし、輪の最小内径が12cmを超えるククリワナについては、捕獲許可対象鳥獣以外の鳥獣の錯誤捕獲の恐れのない地域に限り、使用を認めるものとする。また、この使用を認めるワナの種類は、別表2のとおりとする。

ア ワナによる捕獲の規準

(ア) ワナの設置個数は1日1回以上の巡視可能な個数とし、1人あたり30個を上限とする。

(イ) 次のククリワナは危険であるので認めない。

a 人がかかった場合、身体の全部又は一部を拘束し、通常の場合自力で脱却することができないと認められるもの又は日常業務に支障をきたす程度の負傷を与えるものと認められるもの

b イノシシ又はシカ等大型獣類の脚がつり上げられる威力を持った構造を有するもの

(ウ) ハコオトシは、オスイタチ等小型獣類に限る。

(エ) 猟具には、1文字が1cm以上の文字で許可された年度、許可証の番号、許可期間、捕獲実施者及び設置者名を記入した金属製又はプラスチック製の標識を付けなければならない。

イ 網による捕獲の規準

(ア) ノウサギ以外の鳥獣を捕獲するため、はり網(傍らに人が付いていない張りっぱなしの網)を使用する場合は、許可しない。

(イ) 猟具には、1文字が1cm以上の文字で許可された年度、許可証の番号、許可期間、捕獲実施者及び設置者名を記入した金属製又はプラスチック製の標識を付けなければならない。

ウ 銃器による捕獲の規準

(ア) 空気銃及びガス銃の使用は、半矢の危険性があるため、カラス又はドバト等中型以下の鳥類の捕獲に限る。

(10) 捕獲従事者等の員数

銃器を使用する場合は、1班当たり40人以内とする。その他の捕獲方法の場合は、必要最小限の員数とする。

(11) 期間

捕獲の期間は、年度をまたがらない必要最小限の期間とし、予察捕獲以外は被害の時期と一致するものとする。また、鳥獣保護区内の捕獲は最も効果的に実施できる時期とする。

ただし、鳥類については5月(繁殖期間)並びに狩猟鳥獣については、狩猟との誤認を避けるため狩猟期間の前後15日間は、原則として許可しないものとする。

ア ワナ(ハコワナ及び囲いワナを除く。)及び網による捕獲は、その設置及び撤去に要する期間を含めて60日以内とする。

イ ハコワナ及び囲いワナによる捕獲は、その設置及び撤去に要する期間並びに餌付け期間含めて6ケ月以内とする。ただし、ハコワナ及び囲いワナを捕獲が不可能な状態にし、かつ他者がそのハコワナ及び囲いワナを用いて捕獲行為をしないように適正に管理することにより、許可期間外でも野外に設置しておくことができる。

ウ 銃器による捕獲は、60日以内とする。

(12) 区域

捕獲の区域は、北島町内の区域を限度とし、申請者の管理する必要最小限の範囲とする。

ただし、鳥獣保護区及び休猟区内での予察捕獲は、許可しない。

ア ワナ及び網による捕獲の場合

個人捕獲においては、被害地及びその周辺200m以内とし、団体捕獲においては、被害地又は北島町(許可申請者が対象法人の場合は、その管轄する区域)内を限度とし、目的を達成するのに必要最小限の区域内とする。

また、条件としてワナの設置を看板等で周知するとともに1日1回以上の巡視を義務付け、団体捕獲の場合の捕獲従事者は、設置場所を許可申請者に届出るものとする。

イ 銃器による捕獲の場合

被害地又は北島町(許可申請者が対象法人の場合は、その管轄する区域)内を限度とし、目的を達成するのに必要最小限の区域内とする。

第4 許可申請、事務処理及び指導事項

申請者は、本要領第2の許可権者に関係書類を添えて申請するものとする。

なお、北島町長に係るものは、次のとおりとする。

1 有害鳥獣捕獲を目的とする場合

(1) 申請手続き

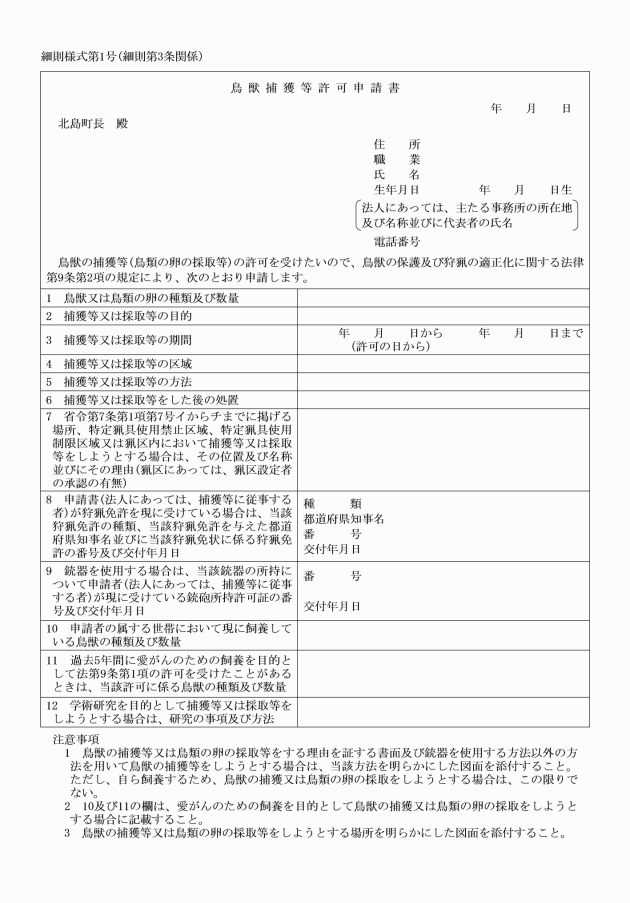

鳥獣捕獲等許可申請書(細則様式第1号)及び関係書類は、北島町長に提出するものとする。

(2) 申請に必要な書類

必要な書類は、別表3のとおりとし、北島町長は、申請書の記入の際には、次の各号を指導するものとする。

ア 申請する鳥獣の種類が複数になる場合は、対象鳥獣によって捕獲等の方法等で相違が見られることが多いので、鳥類・獣類別に分けて申請するよう指導すること。

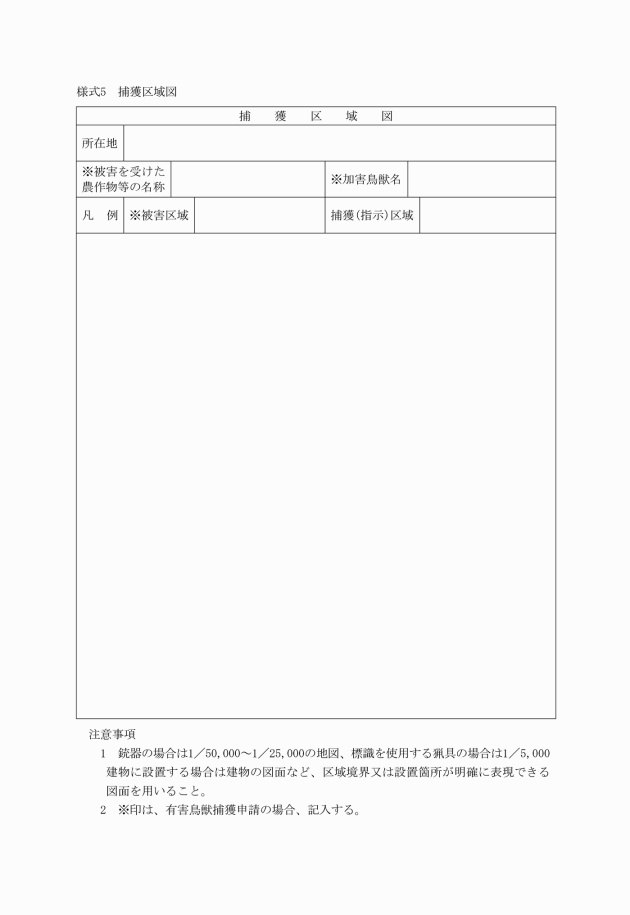

イ 区域については、明確な表現(北島町一円、大字及び字単位、北島町○○番地等)とするとともに、被害区域及び捕獲区域図(様式5)を添付すること。

ウ 方法については、具体的な捕獲等の方法(手捕、網、トラバサミ、ククリワナ、散弾銃等)を記入し、銃器の場合は、銃砲所持許可に関することを記入し、銃器以外の猟具を使用する場合は、その構造図を添付すること。

エ 省令第7条第1項イからチに掲げる場所、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域又は猟区内において捕獲等を行う場合、当該地域で捕獲等を行う必要性とその位置を記入すること。

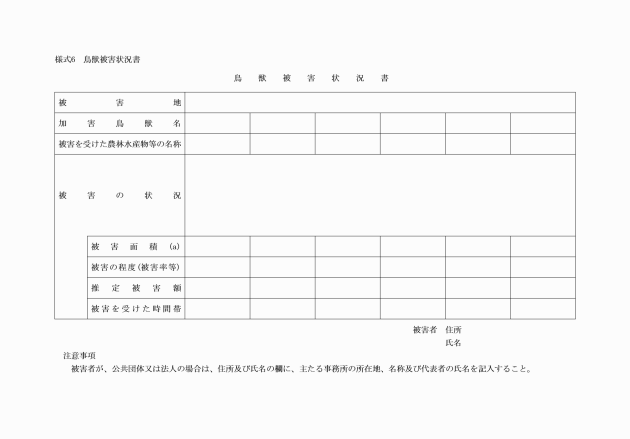

オ 一般捕獲の場合は、鳥獣被害状況書(様式6)及び被害を受けた現地写真を添付すること。

キ 複数の者が共同して申請する個人捕獲の場合は、鳥獣捕獲等許可申請者名簿(様式8)を添付し、各人別に捕獲頭(羽・個)数を記入すること。ただし、共同申請者数が捕獲頭(羽・個)数より多い場合は、合計○○人での合計○○頭(羽・個)と記入すること。

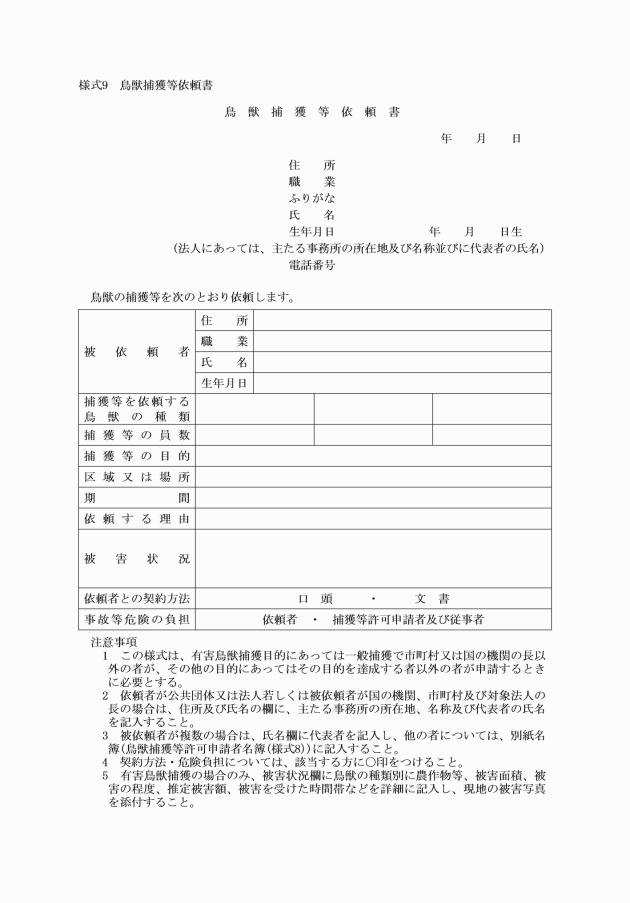

ケ 捕獲等が被害者からの依頼の場合は、鳥獣捕獲依頼書(様式9)を添付すること。

コ あらかじめ捕獲個体の処理方法を申請書に記入すること。

(3) 審査

北島町長は、鳥獣捕獲等許可申請書の提出があったときは、速やかに申請書の内容を審査するとともに、次のことを確認するものとする。

ア 徳島県鳥獣保護事業計画及び本要領第3の1の許可基準に合致していること。

イ 予察捕獲以外の捕獲等の場合

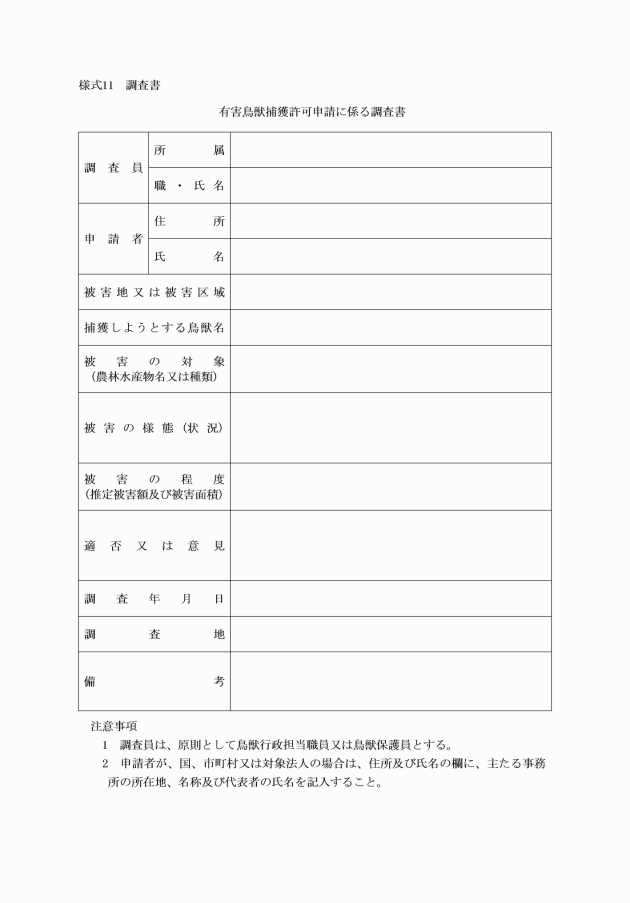

被害状況が、本要領第3の1の(1)の基準を超えるもの(超えない場合にあっても、被害の継続、拡大が今後とも予想される場合)には、すみやか町職員又は鳥獣保護員が現地調査を行い、調査書(様式11)を作成し、被害状況等を審査するものとする。

また、被害区域に鳥獣保護区又は休猟区が含まれる場合、網・ワナによる捕獲等の場合又は特に調査が必要であると思われる場合は、捕獲方法の必要性、区域及び周囲環境を十分審査すること。

ウ 予察捕獲の場合

過去の被害状況又は許可状況を考慮し、捕獲等の実施について協議会を開催し、北島町長に必要書類を届けていること。

(4) 許可証の交付

北島町長は、審査の結果適当と認められるときは、遅滞なく許可申請者に、できる限り鳥獣の種類別に法第9条第7項の許可証(以下「許可証」という。)を、捕獲等に従事する者には、従事者証を交付するものとする。

また、併せて腕章を貸与するものとする。

(5) 条件の付与

北島町長は、許可証交付の際、鳥獣の保護の観点から必要と認められる場合は、条件を付けることができる。

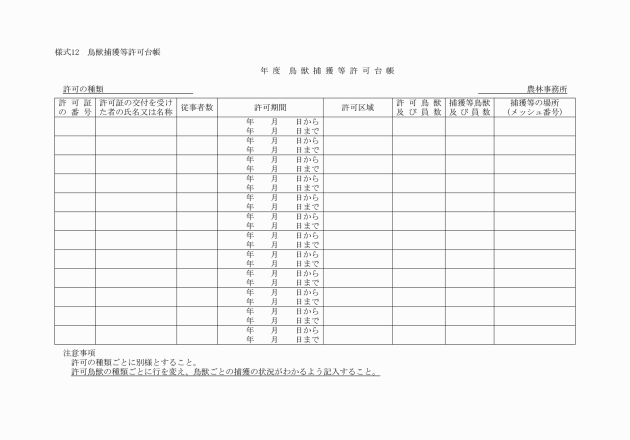

(6) 鳥獣捕獲等許可台帳の整備

北島町長は、鳥獣捕獲等許可台帳(様式12。以下「許可台帳」という。)に所要の事項を記載し整備するものとする。

(7) 許可証等交付の通知

(8) 許可に当たっての指導及び留意事項

ア 捕獲等に伴う危害の発生防止については、万全の措置を講じさせること。

イ 捕獲等を実施するときは、許可証又は従事者証を携帯させること。

ウ 許可を受けた者は、あらかじめ、許可区域及び周辺の住民に捕獲等の実施日及び場所等の周知に努め、捕獲実施者は、猟友会が配布したベスト、帽子等よく目立つ衣類等の着用するなど、自己の安全に配慮するとともに、腕章を着けるよう指導すること。

エ 銃器以外の猟具等を用いて捕獲しようとする場合にあっては、その猟具に、許可された年度、許可証の番号、許可期間、捕獲実施者及び設置者名を記入した標識を必ず付帯させるよう徹底すること。

オ 標識を使用する猟具の個数については、1人あたり30個を上限とする見回りが可能な数とし、1日1回以上の巡視が義務であることを指導すること。

カ 許可期間外にハコワナ及び囲いワナを野外に設置しておく場合は、その地域の住民に周知するとともに、設置者名を記入した標識を付帯させるよう徹底すること。

キ わなによる捕獲の許可を受けた者は、わなの設置後すみやかに、2万5千分の1地形図等にわなの設置位置及び猟具の番号を示した図面を北島町長に提出しなければならない。

(9) 捕獲等の体制の整備

北島町長は、次に掲げることに努めるものとする。

ア 捕獲等の体制の中で、責任者及び副責任者を選任し、その任務として、従事者の統率、法令違反の防止、地域住民への連絡調整・周知及び捕獲等の報告等の取りまとめを実施すること。

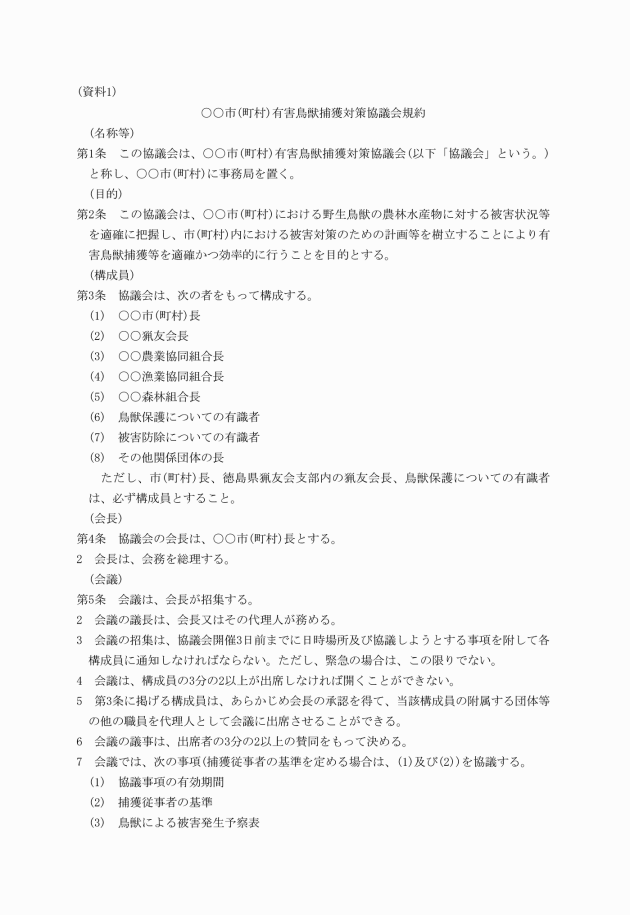

イ 団体捕獲において、予察捕獲を実施する場合ほか、その地域に適した捕獲従事者等の基準を定める必要がある場合は、協議会を設置し、(資料1)の規約を参考として規約を作成すること。

ウ 事故等、後日不都合が生じないよう社団法人大日本猟友会の示した契約書に準じて、捕獲実施者(町又は対象法人等)と捕獲従事者の代表者(捕獲班の所属する地区猟友会等)との間に(資料2)の契約書を参考として契約を締結すること。

(10) 捕獲後の措置

ア 鳥獣保護の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため適当と認める場合には、捕獲個体の種ごとに、捕獲位置、性別、年齢等が分かる情報の収集を捕獲実施者に対し依頼し、その協力を求めることができる。

イ 捕獲個体は、焼却、埋設及び自家消費のほか地域の実情に合わせて有効利用することについて考慮すること。

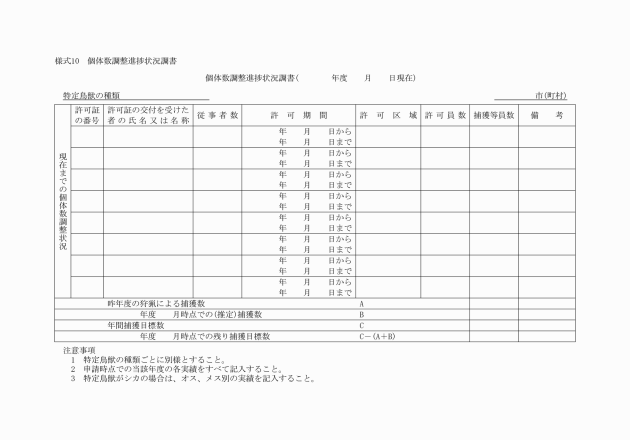

2 個体数調整を目的とする場合

(1) 申請手続き

鳥獣捕獲許可申請書(細則様式第1号)及び関係書類は、北島町長に提出するものとする。

(2) 申請に必要な書類

必要な書類は、別表3のとおりとし、北島町長は、申請書の記入の際には、次の各号を指導するものとする。

ア 数量については、目標捕獲数を達成するために適切かつ合理的な数とする。

ただし、目標捕獲数を達成しても被害が継続する場合は、徳島県東部農林水産局長と協議の上捕獲数を決定し、更に捕獲を継続することができるものとする。

イ 期間については、特定鳥獣保護管理計画の達成を図るために必要かつ適切な期間とし、初猟日及び年度をまたがないこと。ただし、ハコワナ及び囲いワナについては、捕獲等が不可能な状態にし、かつ他者がそのハコワナ及び囲いワナを用いて捕獲行為をしないように適正に管理することにより、許可期間外でも野外に設置しておくことができる。

ウ 区域については、明確な表現(北島町一円、大字及び字単位、北島町○○番地等)とするとともに、北島町一円を除き区域図(様式5)を添付すること。

エ 方法については、有害鳥獣捕獲に準ずるものとし、具体的な捕獲方法(手捕、網、とらばさみ、くくりなわ、散弾銃等)を記入し、銃器の場合は、銃砲所持許可に関することを記入し、銃器を除いては構造図を添付すること。

オ 省令第7条第1項イからチに掲げる場所、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域又は猟区内において捕獲等を行う場合、当該地域で捕獲等を行う必要性とその位置を記入すること。

カ あらかじめ捕獲個体の処理方法を申請書に記入すること。

(3) 審査

北島町長は、鳥獣捕獲等許可申請書の提出があったときは、速やかに申請書の内容を審査するとともに、次のことを確認するものとする。

ア 徳島県鳥獣保護事業計画の基準に合致していること。

イ 捕獲区域に鳥獣保護区又は休猟区が含まれる場合及び特に調査が必要であると思われる場合又は網・ワナによる捕獲等の場合は、区域、周囲環境及びその必要性を十分審査すること。

(4) 許可証の交付

北島町長は、審査の結果適当と認められるときは、遅滞なく許可申請者に許可証を、捕獲等に従事する者には従事者証を交付するものとする。

また、併せて腕章を貸与するものとする。

(5) 条件の付与

北島町長は、許可証交付の際、鳥獣の保護の観点から必要と認められる場合は、条件を付けることができる。

(6) 鳥獣捕獲等許可台帳の整備

北島町長は、鳥獣捕獲等許可台帳(様式12。以下「許可台帳」という。)に所要の事項を記載し整備するものとする。

(7) 許可証等交付の通知

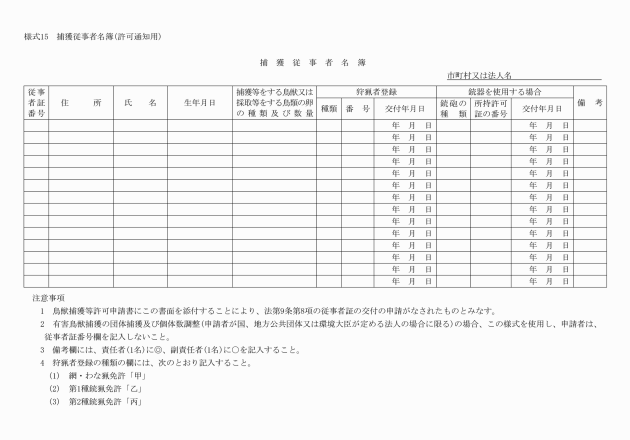

許可証等を交付したとき、北島町長は、関係する徳島県東部農林水産局長、警察署長、地区両猟友会長及び鳥獣保護員等に、許可の内容及び許可区域並びに捕獲従事者名簿(許可通知用)(様式15)の写しを通知するものとする。

(8) 許可に当たっての指導及び留意事項

ア 捕獲等に伴う危害の発生防止については、万全の措置を講じさせること。

イ 捕獲等を実施するときは、許可証又は従事者証を携帯させること。

ウ 許可を受けた者は、あらかじめ、許可区域及び周辺の住民に捕獲等の実施日及び場所等の周知に努め、捕獲実施者は、猟友会が配布したベスト、帽子等よく目立つ衣類等の着用するなど、自己の安全に配慮するとともに、腕章を着けるよう指導すること。

エ 銃器以外の猟具等を用いて捕獲しようとする場合にあっては、その猟具に、許可された年度、許可証の番号、許可期間、捕獲実施者及び設置者名を記入した標識を必ず付帯させるよう徹底すること。

オ 標識を使用する猟具の個数については、1人あたり30個を上限とする見回りが可能な数とし、1日1回以上の巡視が義務であることを指導すること。

カ 許可期間外に、ハコワナ及び囲いワナを野外に設置しておく場合は、その地域の住民に周知するとともに、設置者名を記入した標識を付帯させるよう徹底すること。

キ ワナによる捕獲の許可を受けた者は、ワナの設置後すみやかに、2万5千分の1地形図等にワナの設置位置及び猟具の番号を示した図面を北島町長に提出しなければならない。

(9) 捕獲等の体制の整備

北島町長は、次に掲げることに努めるものとする。

ア 捕獲等の体制の中で、責任者及び副責任者を選任し、その任務として、従事者の統率、法令違反の防止、地域住民への連絡調整・周知及び捕獲等の報告等の取りまとめを実施すること。

イ 事故等、後日不都合が生じないよう社団法人大日本猟友会の示した契約書に準じて、捕獲実施者(町又は対象法人)と捕獲従事者の代表者(捕獲班の所属する地区猟友会等)との間に(資料2)の契約書を参考として契約を締結すること。

(10) 捕獲後の措置

ア 鳥獣保護の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため適当と認める場合には、捕獲個体の種ごとに、捕獲位置、性別、年齢等が分かる情報の収集を捕獲実施者に対し依頼し、その協力を求めることができる。

イ 捕獲個体は、焼却、埋設及び自家消費のほか地域の実情に合わせて有効利用することについて考慮すること。

第5 協議会

協議会は、予察捕獲を実施する場合又はその地域に適した捕獲従事者の基準を定める必要がある場合に設置することとし、次の事項を協議するものとする。

1 協議会は、市町村、猟友会並びに必要に応じて農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、鳥獣保護員及び鳥獣保護或いは被害防除についての有識者その他関係者をもって構成する。

2 協議会は、規約を作成し、規約に基づき、会議を運営するものとする。

3 会議では、次の事項全てを協議するものとする。また、捕獲従事者の基準を定める場合は、次の内ア及びイの事項を協議するものとする。

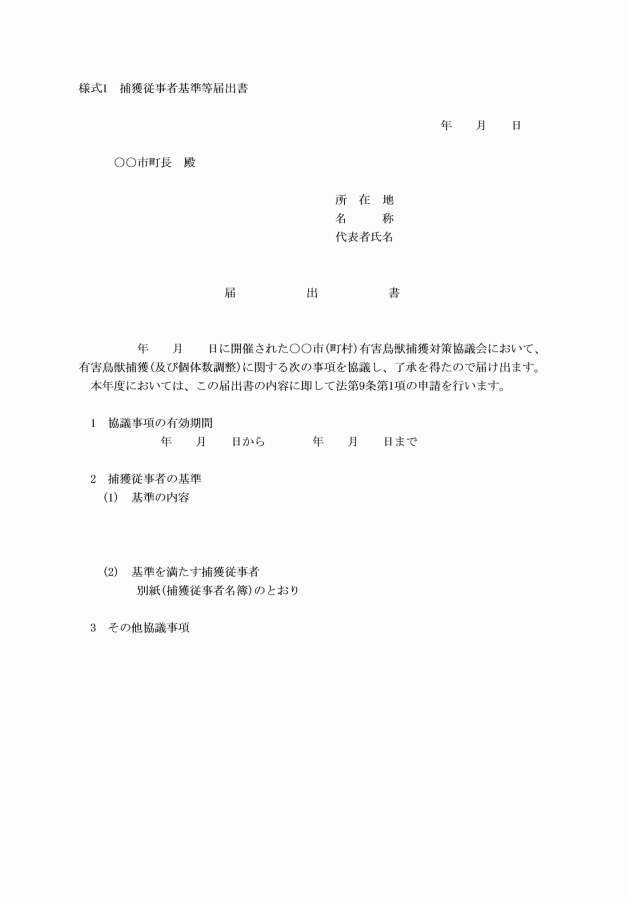

ア 協議事項の有効期間(様式1)等の決定

イ 捕獲従事者名簿(様式2)の作成

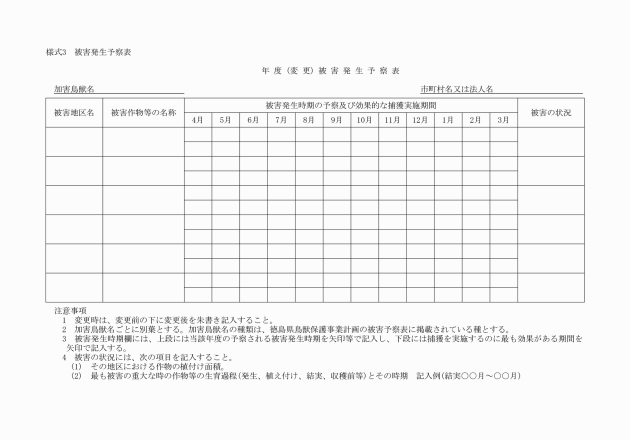

ウ 鳥獣による被害発生予察表(様式3)の作成

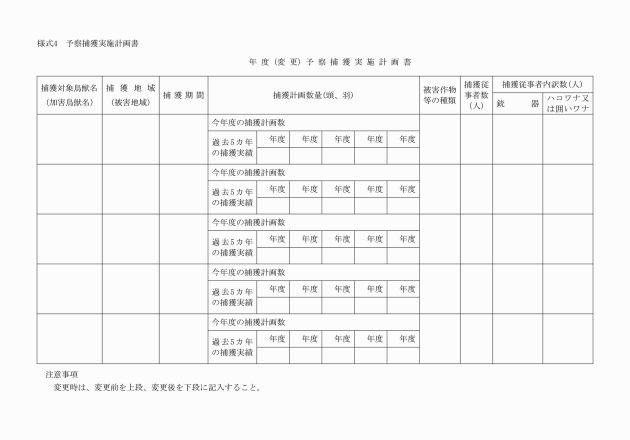

エ 予察捕獲実施計画書(様式4)の作成

オ その他有害鳥獣捕獲等に関すること。

4 協議会で定めた事項の有効期間は1年間以内とする。

5 協議会で決定された事項は書面にて、今後鳥獣捕獲等許可の申請者となる者が北島町長に届出るものとする。

第6 届出、通知、返納及び報告

1 住所、氏名の変更及び許可証等の亡失

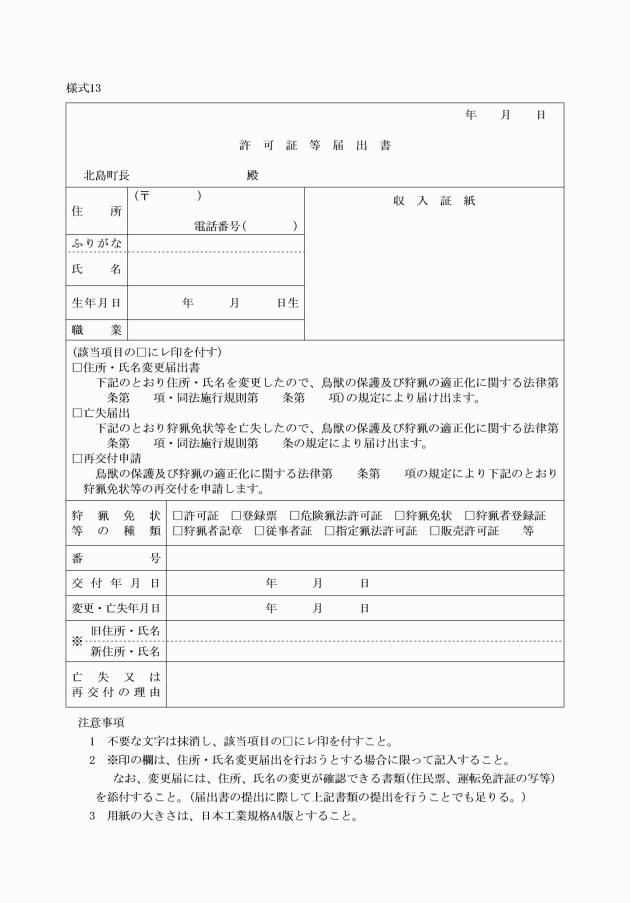

許可証又は従事者証の交付を受けた者が、住所又は氏名(法人の場合は、所在地及び法人名)を変更若しくは許可証又は従事者証を亡失した場合は、許可証等届出書(様式13)に必要事項を記入の上、速やかに北島町長に届出しなければならない。

2 許可証等の返納

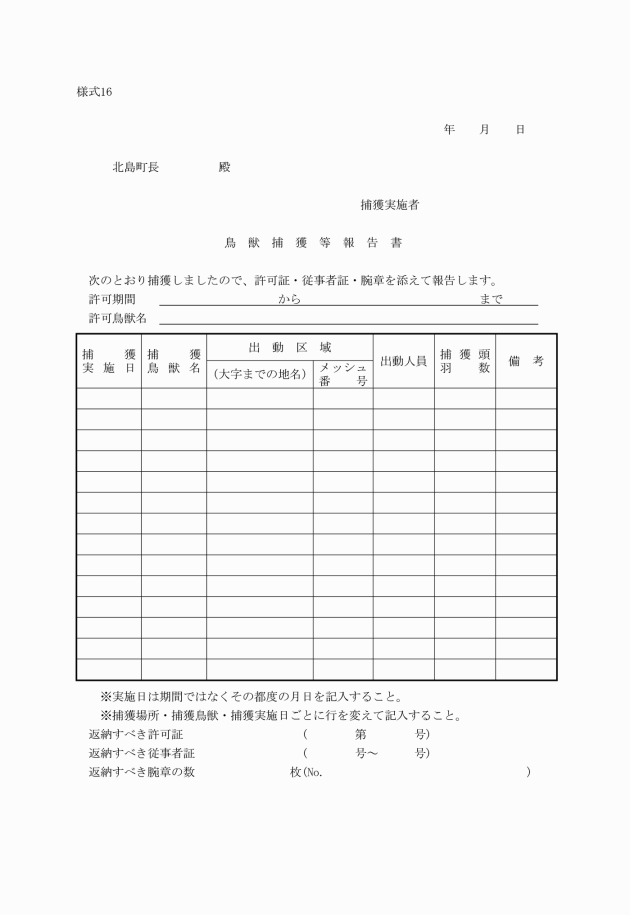

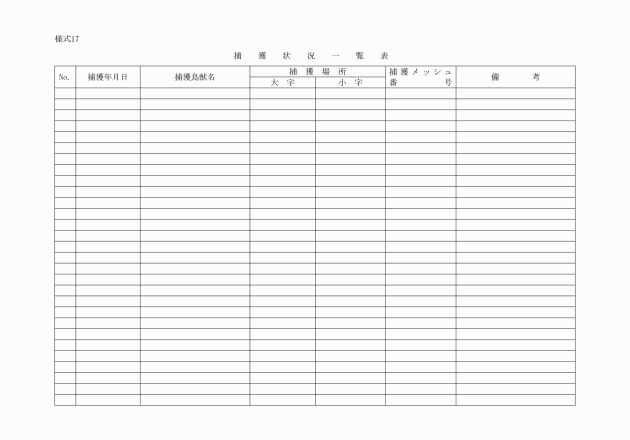

捕獲実施者は、捕獲許可の期間が満了したとき又はその効力が失われたときは、捕獲事項を記載し、鳥獣捕獲報告書(様式16)を添えて、許可証及び従事者証を30日以内に、北島町長に返納しなければならない。

3 報告

附則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月26日要領第1号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月26日要領第1号)

この要領は、公表の日から施行する。

附則(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表1

捕獲許可頭羽数の基準

鳥獣名 | 団体捕獲の捕獲数 | 個人捕獲での1人あたりの捕獲数 |

サギ類(注1) | 100羽以内 | 20羽以内 |

カモ類(注2) | 100羽以内 | 10羽以内 |

キジバト | 100羽以内 | 20羽以内 |

スズメ | 1,000羽以内 | 200羽以内 |

カラス類(注3) | 500羽以内 | 100羽以内 |

ドバト | 500羽以内 | 100羽以内 |

ヒヨドリ | 100羽以内 | 20羽以内 |

カワウ | 200羽以内 ヒナの場合は500羽以内 | 40羽以内 ヒナの場合は100羽以内 |

ノウサギ | 150羽以内 | 30羽以内 |

イノシシ | 100頭以内 | 20頭以内 |

ニホンジカ | 100頭以内 | 20頭以内 |

ノイヌ | 50頭以内 | 10頭以内 |

ノネコ | 50頭以内 | 10頭以内 |

ニホンザル | 25頭以内 | 5頭以内 |

ハクビシン | 50頭以内 | 10頭以内 |

アライグマ | 無制限 | 無制限 |

ヌートリア | 50頭以内 | 10頭以内 |

その他の鳥獣については、捕獲時の実情によって定めるものとする。

注1:サギ類は、ダイサギ・コサギ・アオサギ・ゴイサギに限る。

注2:カモ類は、狩猟鳥獣に限る。

注3:カラス類は、ハシブトガラス・ハシボソガラスに限る。

別表2

ワナの定義

この要領に基づくワナは、次のとおりとし、その定義を定める。ただし、危険なるワナは除く。

ククリワナ | 馬の尾毛、針金(ワイヤーロープ)又は紐等で輪索を作り、一端を樹木等に固定し、鳥獣の通路に装置し、鳥獣がこれらに触れる時は、その脚又は頸部を括ってとらえるものをいう。 |

ハコワナ | 箱状(円柱形含む)に作ったワナで、内に鳥獣が入って、餌をくわえ、引くか又はその他の装置によって、自ら又は人の操作で出入口の戸を塞いで内に捕らわれる装置とするものとし、鳥獣を生け捕りするものをいう。大きさは限定しない。 |

ハコオトシ | ハコワナにおもしを併用したもので、箱内に入った鳥獣が餌をくわえ、引くか又はその他の装置によって、支点がはずれて上部の重量物(戸板又は大きな石)が落下し、圧死する装置をいう。 |

トラバサミ | 主として獣類を捕獲する為に作成された金属製ワナで、鳥獣の通路上又はその側近にこれを装置し、又は餌を配置して獣類が踏んだとき又は仕掛けた餌を引いたとき、支点の発条がはずれ獣類の脚又は頸部を挟んでとらえるものをいう。(ただし、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したもの。) |

囲いワナ | 内に鳥獣が入って、餌をくわえ、引くか又はその他の装置によって、自ら又は人の操作で出入口の戸を塞いで内に捕らわれるワナで、上面を除く周囲の前部又は一部を、杭、柵等で囲い込むものをいう。 |

別表3

申請時の必要書類及び許可書の交付

申請 | 有害鳥獣捕獲 | ||

団体捕獲 | 個人捕獲 | ||

予察捕獲 | 一般捕獲 | 一般捕獲 | |

1 鳥獣捕獲等許可申請書 2 協議会捕獲従事者名簿(様式2) 3 被害発生予察表(様式3) 4 予察捕獲実施計画書(様式4) 5 捕獲区域図(様式5) 6 協議事項の有効期間及び当該地区における捕獲従事者の基準(様式1) 銃器以外の場合に限り 7 猟具の構造図* 8 猟具の設置予定位置図* | 1 鳥獣捕獲等許可申請書 2 捕獲従事者名簿(様式7) 3 鳥獣被害状況書(様式6)及びその写真 4 捕獲区域図(様式5) 5 鳥獣捕獲等依頼書(様式9)* 銃器以外の場合に限り 6 猟具の構造図* 7 猟具の設置予定位置図* | 1 鳥獣捕獲等許可申請書 2 鳥獣捕獲等許可申請者名簿(様式8)* 3 鳥獣被害状況書(様式6)及びその写真 4 捕獲区域図(様式5) 5 鳥獣捕獲等依頼書(様式9)* 銃器以外の場合に限り 6 猟具の構造図* 7 猟具の設置予定位置図* | |

審査 | 書類審査 | 書類審査 現地審査 | 書類審査 現地審査 |

交付 | 許可証 従事者証 | 許可証 従事者証 | 許可証 |

*は、該当するときに添付するものとする。